もう18回目になる祥月命日は晴天無風の好天でした

通行止めがされている所のすぐ手前に竹やぶに入る通路らしい脇道がある。

まず抜けられないだろうとは思ったが、とにかく行ってみようと入り込んでみた。

予想通り次第に道も定かでなくなり工事地の方に抜けようとすると水路が邪魔をした。

ようやく広い所に出て一息ついたが、今の時期でよかった。これがもう少し先でマムシなども出てくる頃だったら悲惨だった。。

工事地は相変わらずもう一本の荒川のような池内水路の工事のようでした

前号でも書きましたが、通常は4m幅で田んぼの水などを流し、排水時には40m〜70mの幅になる2段構造の巨大な池内水路の法面に張る連結ブロックはとても草木が生えるような自然豊かなのり面にはならないのは明らかです。

工事現場沿いに戻るのに植水の横堤に出ると南面が菜の花いっぱいでした

少し左岸堤防を走って工事現場沿いに出るのに植水の横堤に入ると南面一杯にに菜の花の黄色で埋まっていました。

道端や、川沿いの土手、草っぱらなど至る所に野生化して生えていて、葉が茎を抱くように伸びる。

よく似たセイヨウアブラナは葉が葉柄で茎につながり、花期が少し遅く花も若干大きい。

錦乃原桜草園ではやはりノウルシが優勢で、帰路の左岸堤防にコマツナが群生

錦乃原櫻桑園ではここもノウルシが多く見られ、サクラソウもかなり芽を出していたが花芽は確認できなかった。

堤防に上がってスイスイと帰ってくるつもりだったが、そう風もなく普段通りの走りだった。アブラナ科の野菜が一面に成長している所があって今の時代には貴重な野菜だが、何なのか、誰かが栽培しているのか気になったが、野菜はアブラナ科のコマツナなのだろう。

マツナは、関東・東京を代表する漬け菜の一種で、通年流通しているが、旬を迎える冬の時期は、葉の緑色が濃くなり食味もよくなるという。葉は丸みがあり、表は濃い緑色で、裏はやや緑色が薄い。寒さに強い性質で、霜に当たると葉に糖分をためて甘味が増すという。

コマツナは「小松菜」であり、江戸時代に東京の小松川で栽培されたことに由来するという。秋から早春にかけての野菜としては、強健で作りやすい品種ではないかという。葉はハクサイなどに比べてやや厚くてしっかりしており、青虫などの食害もやや受けにくい。食感としてはちょっと堅い感じもあるようだ。

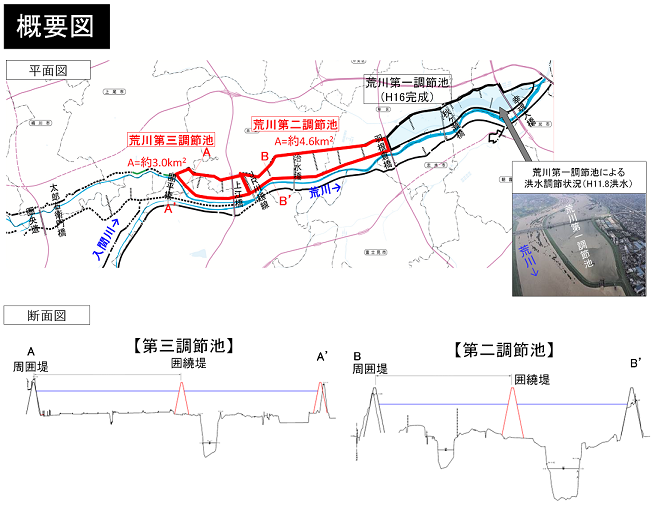

荒川第二・三調節池工事が行われています

荒川第二・三調節池工事は通常では見えないところで行われていますが、確実に進んでいるので概要図は掲載していきます。

上記は荒川上流河川事務所のH.Pの荒川洪水調節池の整備より

令和7年2月8日作成