何故か残されていた竹林が見事な枯れ姿でした

第2次調節池工事はまず立木を切る事から始まったといっても過言ではないほどすべての立木、林は第一に伐採された。

それなのに河川敷に降りて間もなくの工事地に対面したこのハチクの竹林だけは伐採されなかった。何故だったのか疑問だったが図らずも今回全て枯れてしまった。

あまりの見事な枯れ姿に果たして枯れているのか何かほかのものなのか疑問に思ったほどだ

|

|

|---|---|

| ハチクの枯れた花? | マダケやハチクは節が二輪状 |

ハチクの開花周期は、マダケなどと同様に約120年とされており、開花後は一斉に枯死するという。日本では、前回の開花は1900年頃で、1902〜1908年にかけて開花したとの記録が残るようだが、ハチクは地上部分は枯死しても地下茎は枯れないものがかなりあるとされる。

マダケとの区別では、ハチクは全体的に色が白く、2本ある節の隆起線は低く黒っぽいのが特徴という。

池内水路は自転車道沿いのようで立入禁止が心配です

左側は自転車道でほとんど並行して池内水路が走る。正面は排水門

第2次調節池工事は池内水路が近くを流れ、この状況では自転車道との境はそのまま残り、立入禁止区域になりそうです。

工事地の金網にはナヨクサフジが花をつけ例の如くヒゲナガハナバチが吸蜜に訪れていた。

普通でも素早いのに2匹3匹と入り乱れると余計アチコチを飛び回り視界から消えてしまう。取り敢えずどうにかピンボケにならずに済んだ写真を選んでみた。

久し振りにセリバヒエンソウも見られ青葉園ではフジが満開でした

青葉園ではフジが満開で、ボタンやツツジなど豪華な花が妍を競っていました。

錦乃原桜草園ではオギが育って見え難くなっていましたが、まだ多くのサクラソウの花が見られ、果実も多くついていました。

河川敷では久し振りにセリバヒエンソウが見られ今年はクサノオウも多くの花が見られました。

朝からかなり強い南風が吹いていましたが次第に強くなり、木々の枝も一方になびいていました。

復路は青息吐息でアゲインストに立ち向かいようやく我が家にたどり着きました。

3月26日に鉢植えした新開小学校のウマノスズクサは元気に生長し蔓を伸ばしていました。

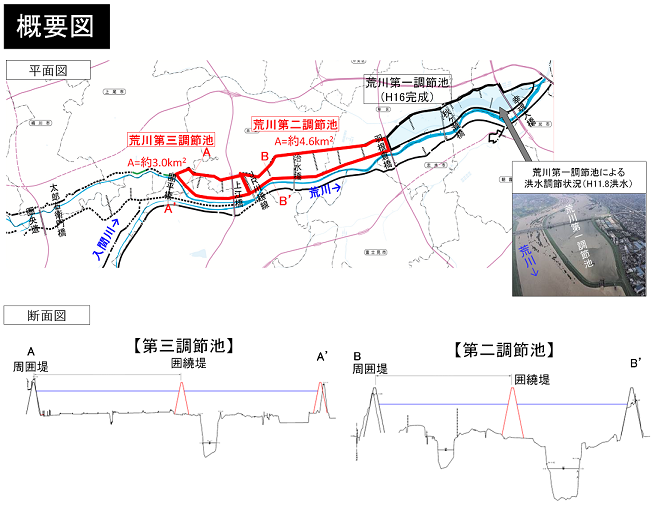

荒川第二・三調節池工事が行われています

荒川第二・三調節池工事は通常では見えないところで行われていますが、確実に進んでいるので概要図は掲載していきます。

上記は荒川上流河川事務所のH.Pの荒川洪水調節池の整備より

令和7年5月4日作成