道場の堤外地の緑色の部分は休耕田または耕作放棄地です

5月27日は晴天、風は南寄りの風の予報だったが、強くはなく快適な土曜日だった。

いつもの浦和ゴルフの所から上がった堤防は最近除草が済んでいた。

道場の堤外の水田はほぼ田植えは終わっていたが、土曜日とあって一部はまだ耕運機が動いていた。

少年野球の駐車場のナンキンハゼの奥の木は2本ともエノキで、広楕円形の葉が互生し黒い小さな実がたくさんついていた。エノキもAPG分類ではアサ科だ。

大久保第2横堤の少し先に見学台が設けられて子供たちも楽しめるよう工事の車の塗り絵などもかけられていた。自分もバックホウという名を初めて知った。

見学台の先のネットが張ってある所はツーリングの自転車用の駐輪場になっていた。細かい気配りがされていて何となく嬉しかった。ヒヨドリが何処からともなく飛んできて慌ただしくまた何処かへ飛んで行った。

柔軟な週休2日制なので工事は盛んに行われていました

見学台より先に前回から掲示させれている「囲繞堤の整備をしています」という大きな絵図を見ると地盤改良工という文字が見え括弧して深層混合処理として囲繞堤の下を囲ってある。今林立している鉄塔がその工事の主体なのだろう。

土曜日だったが、週休2日制は曜日にこだわらず天気や進捗状況に合わせて2日は休むという事のようだ

馬宮の田んぼで久しぶりに新しい休耕田らしきに入ってみた。大きな草もなく、何か珍しい在来種がないか探してみたが、ノボロギクが全域に繁茂していた。ノボロギクは明治初期に渡来した外来種で、オオカワヂシャ、ユウゲショウなども全部外来種だった。

ノボロギク(野襤褸菊)はヨーロッパ原産のキク科の1年草。ボロギクとはサワギクの別名。

学名のSenecioはsenex(老人)に由来するラテン名。多くの種に灰白色の毛または白色の冠毛がある事によるといい日本名のキオン属は黄色の紫苑の意という。 vulgarisは普通の意で、サワギクは沢沿いの湿った日陰に黄色い菊の花を咲かせ、花後にできる白色の綿毛をボロと見立ててボロギクの別名がある。ノボロギクも白色の冠毛をつけて野に生えることが名の由来。道端や畑に普通に生え、茎や葉は軟らかくよく分枝して高さ約30cmになる。葉は互生して不規則な羽状に裂ける。頭花は黄色で筒状花のみ。

道場が原のハナムグラは満開の見事さでしたが農道からはまったく見えません

自転車を降りてもハナムグラの花が見えない。そんな馬鹿なと思いながら進んでいくと小さな白い花が見られた。それも群生している。よく見るとますます多くなり花盛りだった。農道からは全く分からない。知っているからこそ見られる花園だった。

いつもヨシにさえぎられて思うような写真を撮れない悔しさがあったが、とにかく他の草に埋もれていた

|

|

|---|---|

| ヨシだけでなく色々な草が生えています | 小さな白い花は花径2㎜しかない |

|

|

|---|---|

| 一方方向を向いて咲いているので裏側は稀 | ミゾカクシ、アゼムシロ共に群生する様を表している |

でももっと先に進むとなんと去年まで耕作されていた田んぼが干上がって大きな植物が繁茂していた。また休耕田が増えてしまった。

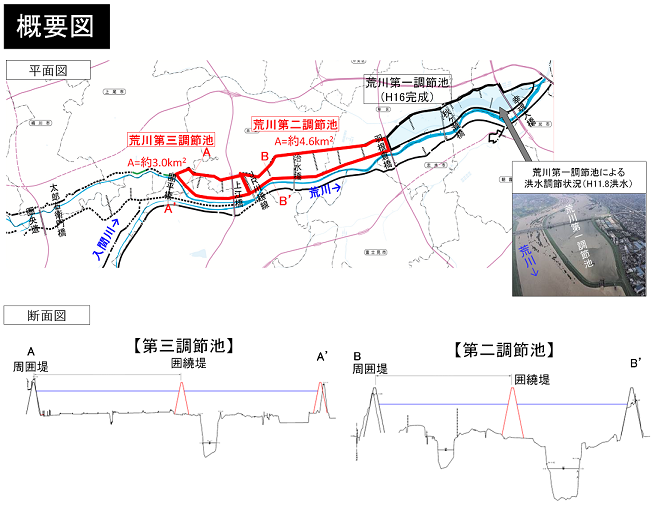

荒川第二・三調節池工事が行われています

荒川第二・三調節池工事は通常では見えないところで行われていますが、確実に進んでいるので概要図は掲載していきます。

上記は荒川上流河川事務所のH.Pの荒川洪水調節池の整備より