まさか万が一にもメタセコイヤの並木は伐採しないと思いますが

だいぶ上流の方まで調節池の脇を通っていけるようになった。昭和田んぼと健保グランドの間の植水横堤の突き当り辺りにはヤナギとエノキの大木がありいい目印だった。

それなのに今日は広々とした空間が開けている。そして周囲には工事用地らしい建物や機器そして看板などが見える

普通の工事地が開けているだけだった。そして一番大きな2本の大木が煙の如く消えてしまっていた。

上の写真の工事地の掘り返された所辺りにヤナギの大木があった。

右の写真のネット際に大きな切株が見える。位置からしてこれがエノキの切株だ。

そして境の金網がきれいになっている。オニグルミやクワの灌木が植えらていて金網にはツル植物が多く絡んでいたのを全部刈り取ってしまったようだ。

半分以上行くとまだ木々も残っていた。でも全てピンクのリボンが付けらていた。これは全部伐採する目印ようだ。

ツル植物や灌木も含めて大木を切り倒すのは調節池としてどんな意味があるのだろう。まだ先にも大きな木々がある。河川敷の木は自然保護のためには絶対に必要と思う。

|

|

|---|---|

| 在りし日の柳と榎 2020年6月27日撮影 | 葉を茂らせているエノキの大木 |

進んでいくと結構まだ大きな木が残されているが、単にまだ切っていないというだけだろう(左はアカメヤナギ?)。

この先大宮カントリークラブとの境にはメタセコイヤの並木がある。まさかここは伐採しないと思うが。

メタセコイヤはヒノキ科の落葉高木。古くはスギ科に分類されていたが21世紀になり広義のヒノキ科にまとめられた。和名はアケボノスギともいわれる。メタセコイヤは絶滅したと思われ化石植物として知られていたが、1945年に揚子江の支流で生きているものが発見され「生きている化石」とも呼ばれている。

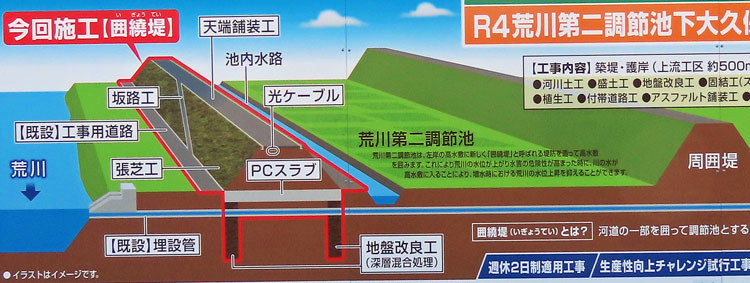

こんなにクリアーな案内図ですが錯覚を起こしやすい構図です

この案内板は調節池の模式図として最高です。

こんなに分かり易い図はほかにはありません。でもひとつ重大な欠点があります。

左右が逆です。普通川の右岸左岸は海に向かって言います。それがこの図では上流に向かって描いているので左岸の周囲堤が右に来てしまっています。

一時は自分の記憶も混乱してしまいました。

この日は途中でチェーンが外れて、大慌てしましたが、後輪には簡単に入るような仕掛けがついているのをすっかり忘れて、これも大きな勘違いでした。

チョウゲンボウは紫外線が見えるので小さなネズミなども発見できるという

青葉園からはフォローの風に乗って行けるとの安心感が大きく、何時もの1月のように休憩所の入り口の植え込みの満開のロウバイとまだ少し早めの紅梅を写した。工場直売の餃子屋さんによってさあこれからは堤防に乗って帰る体制になった。

|

|

|---|---|

| ソシンロウバイ | 紅梅 |

島根の荒川沿いの田んぼ地帯に入るとすぐに大きな鳥が飛び立った。

しまった。逃げられたかと飛んでいく方向を眺めると住宅地際の高い柱の天辺に止まった。

ズームを効かせて見るとそこで辺りを睥睨し何処かへ飛んでいく素振りは無かった。

|

|

|---|

チョウゲンボウはハヤブサ科の小型の猛禽類。名の由来には諸説あるようだが、有力なのはホバリングしている形がトンボに似ている事からトンボの方言のゲンザンボー(主に東北、北陸地方の一部)が由来との説。また南北朝時代に長元という僧が道端でネズミやモグラを食べていた事から長元坊との説。背は茶褐色、下面は白色の地に黒い縦斑。頻繁に低空飛行をしたりホバリングをしてネズミやカエルを捕らえる。

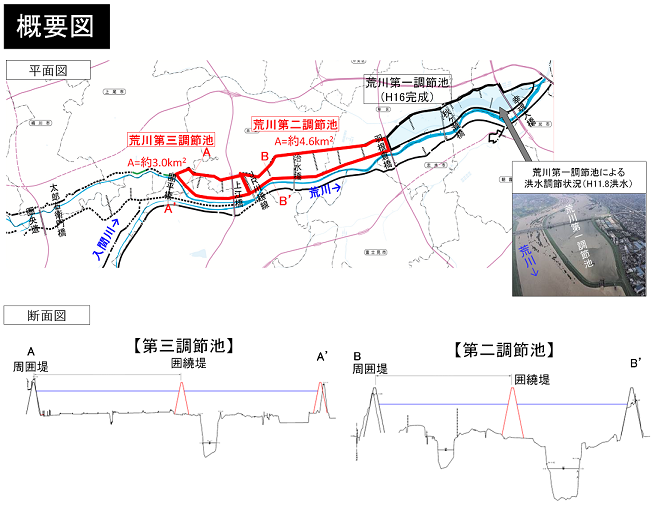

荒川第二・三調節池工事が行われています

荒川第二・三調節池工事は通常では見えないところで行われていますが、確実に進んでいるので概要図は掲載していきます。

上記は荒川上流河川事務所のH.Pの荒川洪水調節池の整備より